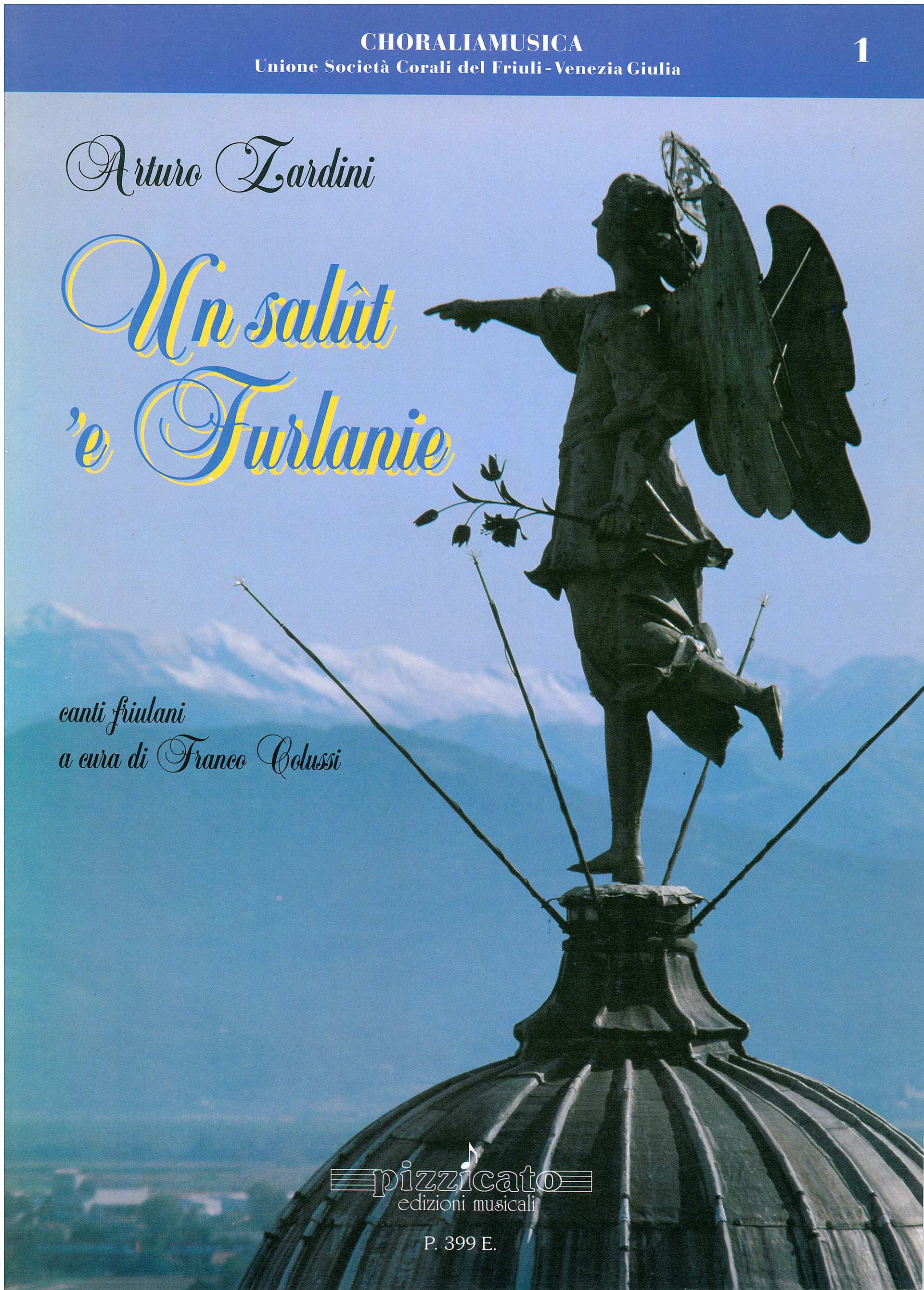

Arturo Zardini

Un salût 'e Furlanie

Choraliamusica volume 1

ISBN 88-7736-399-1a cura di Franco Colussi

Udine, Pizzicato, 1997, 88 pag.

Contenuto

Canti friulani

- Ai spôs

- 'A no pò stai

- A Tarcint

- Autùn

- Buine sere, ciase scure

- Canto a Resia (vedi La roseane)

- Ce matine

- Ciant a Gurizze

- Il ciant de Alpine furlane (vedi L'alpin furlan)

- Il ciant de Filologiche Furlane

- Il confin

- Il don de viole

- Il furlan

- Il salût

- In alt (vedi L'alpin furlan)

- In cîl

- La gnot d'avrîl

- L'ajarin di Crosis

- L'alpin furlan (Il Ciant de Alpine furlane)

- La lune puartade

- La roseane

- La stàjare

- L'emigrant

- Lusignutis

- No tu pûs dì di nò

- Primevere

- Serenade (A racuei... )

- Serenade (Tu às doi voi... )

- Stelutis alpinis

- 27 di otùbar

Liriche per voce e pianoforte

- Frute bionde (per tenore)

- L'ave (per soprano)

- La prejere di un disperât (per voce grave virile)

Canti sacri

- Crux fidelis

- O del cielo gran Regina

- O vergini cuori

- Popule meus

Composizioni varie

- Derna (marcia)

Nel gennaio del 1923 , proprio nel momento in cui più che mai - come ebbe a dire sua figlia Angelina - la poesia e la musica gli cantavano dentro e sgorgavano spontanee dal suo cuore, morì Arturo Zardini, musicista e poeta, cantore del Friuli.

La morte prematura lo colse

senza dargli il tempo di rivedere le sue tanto amate composizioni

musicali, scritte di getto per obbedire all'urgenza compositiva

interiore, nei pochi momenti che il lavoro, la famiglia, la banda e il

coro gli lasciavano a disposizione, e spesso rimaste poco più che un

abbozzo. Di tutta la sua produzione nemmeno una decina di composizioni

vide la stampa vivente l'autore. Si deve all'amico poeta Ercole Carletti

e all'editore udinese Camillo Montico se questa preziosa eredità è

stata in parte salvata e divulgata per mezzo di una raccolta, intitolata

Canti friulani, contenente 27 composizioni del maestro, edita nel 1925

(sotto gli auspici della Società Filolofica Friulana); in breve tempo

essa venne esaurita tanto da indurre già nel 1927 e poi nuovamente nel

1930 l'editore Montico ad approntarne due ristampe entrambe affidate ai

tipi della stamperia Mignani di Firenze. Oggi di quelle edizioni si

fatica a trovar copia anche nelle biblioteche più fornite cosicché la

maggioranza dei gruppi corali si limita ad eseguire i due o tre canti

più popolari di Zardini reperibili perché ristampati isolatamente in

anni recenti (Stelutis alpinis, Il ciant de Filologiche, La gnot d'avril...

) o, in mancanza d'altro, ricorre ad uno dei tanti rifacimenti,

adattamenti o travisamenti moderni dei medesimi canti non di rado

scarsamente rispettosi della scrittura del maestro.

L'intento del

presente lavoro è, dunque, principalmente quello di raccogliere in un

unico volume tutta la produzione musicale di Arturo Zardini per venire

incontro a quanti vogliono conoscere meglio l'opera di un così grande

interprete dell'anima musicale friulana. Questa nuova edizione si basa

necessariamente su quella di Montico del 1925, riferimento obbligato in

mancanza dei manoscritti autografi del maestro utilizzati in quella

circostanza da Ercole Carletti, ma anche riferimento attendibile se

prestiamo fede alle parole con cui quest'ultimo presentava il suo ruolo

di curatore:

«Abbiamo fatto una trascrizione fedelissima dei testi musicali, senza nemmeno correzioni di forma, anche quando essa presentava evidenti imperfezioni od anomalie. Abbiamo ritenuto preferibile conservare anche per tal riguardo l'autenticità di questi canti, sgorgati da una ricca vena, documenti d'una genialità spontanea, aliena d'ogni leoncinio di tecnica».

Il ritrovamento di nove

di questi canti in copia autografa del maestro in un primo momento ha

fatto dubitare della sincerità di tale dichiarazione. Il confronto tra

manoscritti e stampa del 1925 infatti rivela numerose, anche se non

sostanziali, differenze che non possono però giustificare in alcun modo

la definizione di «trascrizione fedelissima». Le differenze riguardano

di volta in volta la collocazione del testo sotto la musica e qualche

passo del testo stesso, la tonalità dei brani, la condotta melodica

della voce acuta, qualche cadenza armonica, qualche figurazione ritmica,

ma soprattutto la condotta del basso. Il curatore è stato, quindi,

tentato di trascrivere questi nove canti direttamente dagli autografi,

ignorando l'edizione Montico, fino a che un ulteriore confronto, questa

volta con i pochi canti editi prima della morte del maestro e quindi,

presumibilmente, con il suo assenso e con la sua revisione, l'hanno

fatto recedere dal proposito. Infatti anche in questo confronto sono

emerse le stesse varianti rispetto ai manoscritti già constatate

collezionando l'edizione del 1925. È pertanto ipotizzabile che questi

autografi non siano gli stessi utilizzati da Carletti ma testimonino una

precedente versione dei canti poi modificata dall'autore stesso.

Nel

presente volume non ci si limita comunque a riproporre quanto contenuto

nell'edizione di Montico, sia pur emendato dagli errori di stampa

manifesti, ma si aggiungono altre otto composizioni (in parte inedite e

in parte pubblicate in riviste non facilmente reperibili). Si da

conto, inoltre, delle diverse composizioni perdute (per numero più di

quelle conservate) soprattutto durante i tragici e precipitosi eventi

seguiti alla disfatta di Caporetto.

Per quanto riguarda i criteri

editoriali, seguendo lo spirito che aveva animato Ercole Carletti nella

compilazione della prima edizione, vengono presentate le musiche senza

interventi anche nei casi in cui la scrittura musicale appare poco più

che un abbozzo e a fatica si conforma ad un organico vocale. Agli

esecutori la facoltà di adattare al proprio contesto ciò che Zardini

aveva scritto schematicamente pensando prima di tutto al coro e alla

banda di Pontebba.

Qualche piccolo intervento si è operato nei

confronti dei testi poetici integrando la punteggiatura ove è parso

utile per favorire una corretta comprensione dei medesimi ed

uniformando le scelte grafiche - soprattutto quando contraddittorie

all'interno di uno stesso testo - alle convenzioni adottate da Il Nuovo Pirona

(Udine, A. Bosetti, 1935). Possa questo volume essere un sincero

omaggio alla memoria del maestro Arturo Zardini e un contributo alla

divulgazione della sua musica affinché non abbia ad avverarsi quanto

egli in una lettera del 1916 - sia pur riferendosi ad una composizione

in particolare - confessava amaramente ad un amico:

[Questo inno] «qui ottenne un clamoroso successo ma come tutte le mie cose qui si fa e qui resta ed abbenché se qualche composizione è destinata alla popolarità da questo paese è molto difficile ottenere soddisfazioni che elevino...».

Ai gruppi corali il compito di diffondere nel mondo il suo canto appassionato.